每年的11月14日是联合国糖尿病日,由世界卫生组织和国际糖尿病联盟(IDF)于1991年共同发起。2025年的主题是“糖尿病与幸福感”,倡导“提高认知,重在行动,关注职场糖尿病”,旨在提升全社会对糖尿病的认识,鼓励健康工作,通过科学手段实现糖尿病的有效预防与控制。

糖尿病的危害

糖尿病是一种由遗传与环境因素共同作用导致的慢性代谢性疾病,其核心特征是长期高血糖,主要病理生理基础是体内胰岛素绝对或相对缺乏,或伴有胰岛素作用缺陷,即胰岛素抵抗,使得机体无法有效利用血糖供能。

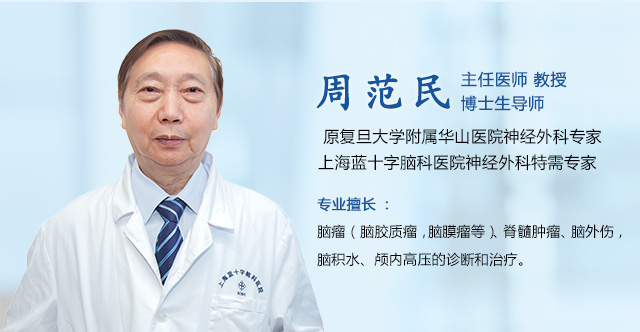

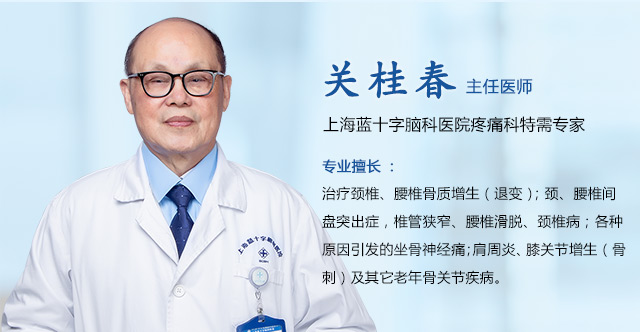

上海蓝十字脑科医院脑血管病三科5A病区主任夏瑾玮博士强调,糖尿病的核心危害并非高血糖本身,而是其引发的全身性并发症。长期高血糖会损伤全身血管与神经,累及心、脑、肾、眼及足部等重要器官,引发心脑血管疾病、肾衰竭、失明、糖尿病足(甚至截肢)等严重问题。这些并发症不仅严重影响患者的生活质量,更给个人、家庭和社会带来沉重的健康与经济负担。

糖尿病正在深刻威胁着人类健康。根据IDF全球糖尿病地图最新数据(第11版),2024年全球20-79岁糖尿病患者已高达5.89亿,其中中国患者达1.48亿,还有大量未被诊断的隐性糖尿病患者,其数量不容小觑。科学认知和系统防控糖尿病刻不容缓。

糖尿病风险因素

夏瑾玮主任指出,城市化进程深刻改变了人们的生活方式,生活节奏明显加快,身体活动显著下降,糖尿病存在明显的年轻化的趋势,其对血管的损害也因此更长久。职场是人们生活的核心场域,快节奏、高压力的工作模式既增加糖尿病发生的风险,也直接影响着糖尿病患者的健康状况。

l 饮食。食堂或外卖午餐普遍主食量大、油脂过量、蔬菜量少,高碳水与高脂肪的组合易导致餐后血糖飙升;工作繁忙导致进食时间不固定,严重干扰胰岛素的正常分泌节律。

l 久坐。长时间静坐是现代职场的常态,既减少了能量消耗,又会损伤人体的基础代谢。肌肉是消耗血糖的主要器官,其活动量下降会直接导致胰岛素利用效率降低。

l 压力。在压力刺激下,人体的“下丘脑-垂体-肾上腺轴”(HPA轴)会被激活,皮质醇等激素水平居高不下。皮质醇会抑制肌肉和脂肪组织对胰岛素的敏感性,使血糖维持在较高水平以应对压力,严重扰乱代谢。在快节奏与高压力的职场中,HPA轴被持续激活,皮质醇也始终处于高位。

l 作息。生物钟掌管着胰岛素分泌和能量代谢的节律,加班、夜班、轮值等不规律的作息会扰乱生物钟,引发胰岛素敏感性显著下降,同时产生食欲亢进、饱腹感减弱,使糖尿病风险显著升高。

l 基因。基因决定了胰岛功能和胰岛素敏感性的先天倾向,如果直系亲属(父母、兄弟姐妹)患有糖尿病,那么个体的患病风险将显著高于普通人群。遗传风险会与不健康生活方式产生协同效应,将发病概率数倍放大。

糖尿病的科学应对与管理

糖尿病是一种长期慢性疾病,患者的自我管理及持续的医疗照护和支持是影响糖尿病控制状况的关键因素。糖尿病虽无法根治,但通过“早筛查、勤干预、严管理”,可一定程度控制病情、避免并发症,甚至预防发病。

(一)定期筛查:早发现,早干预

普通人群建议每年体检,定期检测血糖、血压、血脂、体重和腰围等关键指标;高风险人群则应在医生指导下增加血糖、糖化血红蛋白等检测频率,做到早发现、早干预。

具备下列任意一个及以上者为糖尿病高风险人群:

1. 有糖尿病前期史;

2. 年龄≥ 40 岁;

3. 超重与肥胖[体重指数(BMI)≥24kg/m2和(或)中心型肥胖(男性腰围≥90cm,女性腰围≥85cm)];

4. 有糖尿病家族史;

5. 缺乏体力活动;

6. 高血压;

7. 血脂异常;

8. 动脉粥样硬化性心血管疾病(ASCVD);

9. 有巨大儿(出生体重≥4Kg)分娩史或妊娠糖尿病史。

(二)生活方式干预

健康饮食。优化膳食结构,增加蔬菜、水果和全谷物的摄入,适量优质蛋白,减少高油、高盐、高糖食物,控制总热量摄入,规律三餐,避免暴饮暴食或饥饱不均。

戒烟限酒。吸烟会显著增加胰岛素抵抗,过量饮酒则可能损伤胰腺功能。

规律运动。减少久坐,利用碎片时间活动,每周至少150分钟中等强度运动(如快走、慢跑、骑自行车等)。

控制体重。将体重维持在健康范围内(BMI 18.5-23.9 kg/m²),避免超重和肥胖,尤其要避免腹型肥胖。

身心平衡。学会应对压力,避免过度焦虑和紧张,可以通过正念、冥想等方式调节情绪,避免长期焦虑,保证充足睡眠,减少熬夜及作息波动。

(三)临床管理,科学控糖

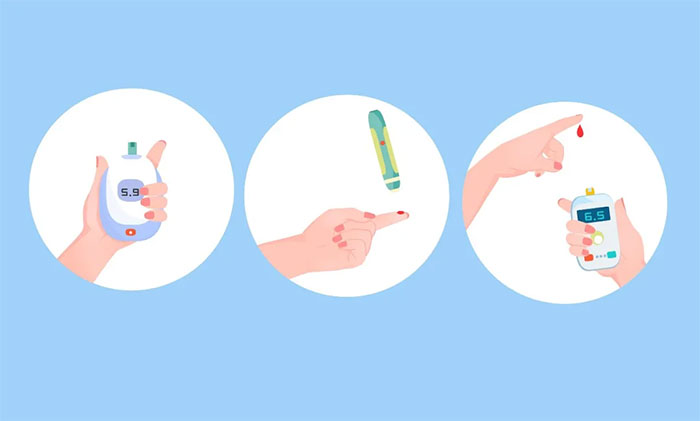

加强监测。定期监测血糖是精细化管理的关键,了解并记录饮食、运动对血糖的影响,有助于及时调整方案,实现血糖平稳。

规范治疗。在医生的指导下进行药物的选择,严格遵医嘱用药,定期复查,不随意停药或调药。

定期复查。每3-6个月查糖化血红蛋白、肝肾功能、血脂;每年查眼底、尿微量白蛋白,筛查并发症。

夏瑾玮主任提醒,糖尿病是不良生活方式长期累积的结果,而非一朝一夕之故;建议广大居民朋友将健康意识融入每一次饮食选择,让规律运动成常态,用科学管理守护健康,用持之以恒的行动,为自己和家人筑起一道坚实的健康防线。

部分参考文献:《中国糖尿病防治指南(2024版)》、《国家基层糖尿病防治管理指南(2022)》、《中国糖尿病健康管理规范(2020)》等。注:内容仅供参考,如有不适请及时就医,以医生建议为准

版权声明:部分图片源自摄图网,如有版权纠纷,请及时联系医院。一经查实,将立即删除。