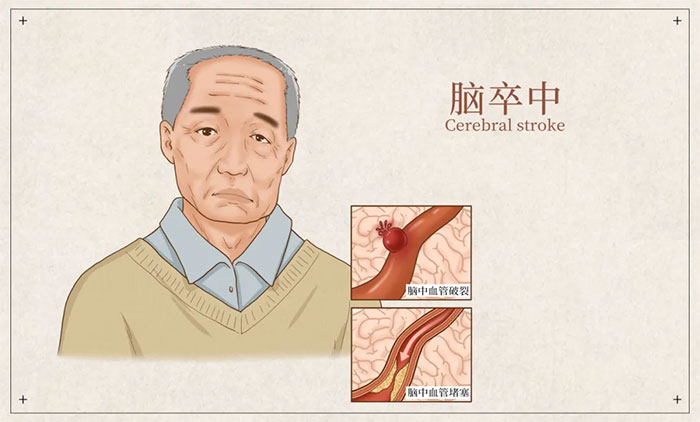

《人民日报》微博报道,2025年三伏天日历已“新鲜出炉”。今年三伏天自7月20日入伏,8月18日出伏,共计30天。炎炎夏日,阳光炙烤,人们常常只关注防暑降温、防晒补水。然而,有一个隐藏的健康杀手——脑卒中(俗称“中风”),在高温季节发病风险激增,要高度警惕。

上观新闻2024年7月19日报道,75岁的梁阿婆患有高血压多年,一次在家中做饭时突然感到头晕、恶心。家人以为是因为天热再加上厨房内温度高导致的,便将她扶进空调房休息。

休息了一个多小时后,梁阿婆的症状不但没有好转,连说话吐词也不清楚了,肢体也开始不灵活,家人赶紧呼叫120,将她送医就诊。经检查,确诊梁阿婆“热中风”了。

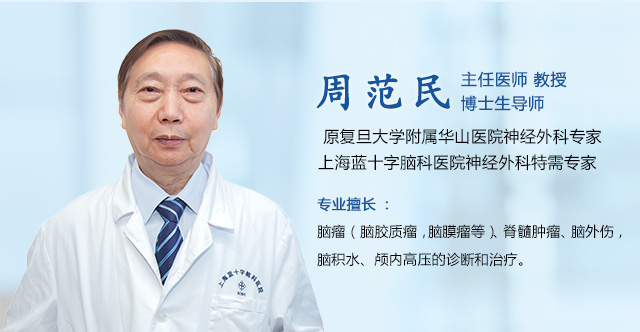

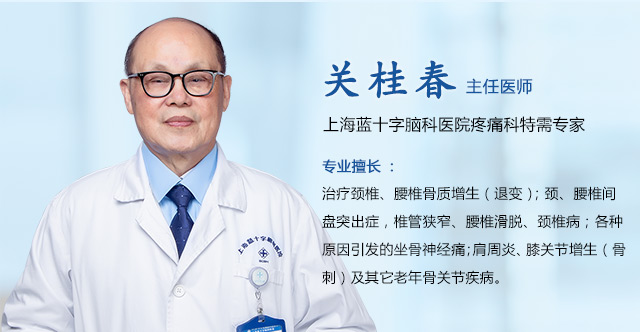

上海蓝十字脑科医院【同济大学附属蓝十字脑科医院(筹)】5A脑血管病三科主任夏瑾玮博士讲解道,“热中风”本质上是脑卒中,指在高温天气(超过32摄氏度)下出现的卒中事件。许多人知道寒冷季节容易引发心脑血管疾病,但炎炎夏日也并非“安全季”,在酷暑和一些不良生活习惯共同影响下,血管的健康也会承受考验。

▲ 酷暑高温对血管健康构成考验

夏瑾玮博士在老年心脑血管疾病、代谢综合征(高血压、高血脂、糖尿病、高尿酸血症等)诊治方面有着丰富的临床经验。她表示,根据卒中引起的出血或缺血的异常状态,一般可将其分为缺血性卒中和出血性卒中,“热中风”患者中的大多数属于缺血性卒中。

“热中风”的主要发生机制一是高温脱水,二是冷热交替刺激。具体来看,包括:

1、脱水与血液粘稠:高温下人体出汗多,若不及时补充水分,极易导致血容量不足、血液粘稠度增加,血流速度减慢,容易形成血栓,堵塞脑血管,引起缺血性脑卒中。

2、血压波动大:高温会导致血管扩张,血压可能暂时下降。但室内外温差大、情绪烦躁、睡眠不足等因素又会引起血压剧烈波动,大大增加脑血管破裂(出血性脑卒中)或血栓形成的风险。

3、电解质紊乱:大量出汗还会导致体内钾、钠等电解质流失,影响心脏和神经功能,也可能诱发脑卒中。

4、室内外温差刺激:频繁进出空调房,血管在冷热交替中反复收缩、扩张,对血管壁造成冲击,增加了脑血管意外的风险。

5、基础疾病诱发:对于本身患有高血压、高血脂、糖尿病、动脉粥样硬化、房颤等基础疾病的人群,高温带来的上述变化更容易成为“压垮骆驼的最后一根稻草”。

这些人群需要提高警惕

夏瑾玮博士指出,高血压、糖尿病、高脂血症等疾病可能会引起脑血管狭窄,这些疾病可能是诱发卒中的先决条件。尤其是65岁以上人群,体温调节中枢可能不灵敏,对体内缺水等的反应能力有所降低,容易给卒中以可乘之机。

另外,有不良生活习惯的人群,如有吸烟、过量饮酒、缺乏运动、饮食不健康等习惯者,发生“热中风”的风险会大幅增加。

“热中风”后,患者容易出现头晕、头痛,伴有视物旋转、恶心、呕吐;出现运动障碍,如一侧肢体无力或活动不便、持物不稳、吞咽困难、饮水呛咳、口角歪斜;感觉障碍,如发生口唇、面舌、肢体部位麻木;还有患者会出现性格、行为、智能方面的改变等。

头晕是热中风早期症状之一,中暑也有类似症状。因此,早期识别很重要。在一年中最炎热的三伏天来临之际,夏瑾玮博士提醒,可以通过“中风120”原则,来判断是否属于热中风:

“1”一张脸不对称,口角歪斜;

“2”两只胳膊平行举起时单侧无力;

“0”聆听说话口齿不清、表达困难,甚至无法准确表达基础的短句。

如果符合以上的一条或几条,热中风的风险就比较大,需立刻拨打120急救电话,在最短时间内将患者送至开通“卒中绿色通道”的医院进行卒中规范化救治。

在日常生活中,要重视基础疾病的控制,有高血压、糖尿病、高血脂、冠心病及脑血管疾病病史的患者要积极治疗,遵医嘱按时服药,监测血压、血糖、血脂。保持健康的生活方式,不吸烟,不酗酒,及时补充水分,早睡早起,勿贪凉,合理饮食,保持心态平和。

版权声明:部分图片源自摄图网,如有版权纠纷,请及时联系医院。一经查实,将立即删除。

专业指导:5A脑血管病三科主任夏瑾玮博士